近日,中国农业科学院兰州兽医研究所动物免疫与代谢创新团队、家畜疫病病原生物学研究中心在国际知名期刊《Journal of the American Chemical Society》发表题为“Targeted Synthesis and Development of Neotype Antiviral Agents with a Radical-Mediated Deoxyphosphoamination Strategy”的研究论文,运用自由基介导脱氧磷酰胺化策略靶向合成并开发了一系列新型抗病毒药物,在探究脱氧转化机理的同时阐明了合成化合物N-(2-(二苯基磷酰基)-1H-茚-3-基)-P,P-二苯基次膦酰胺(IDPA)抗PRRSV的具体机制,为抗病毒药物设计提供了新思路和新工具,也展示了自由基化学在药物开发中的应用潜力。

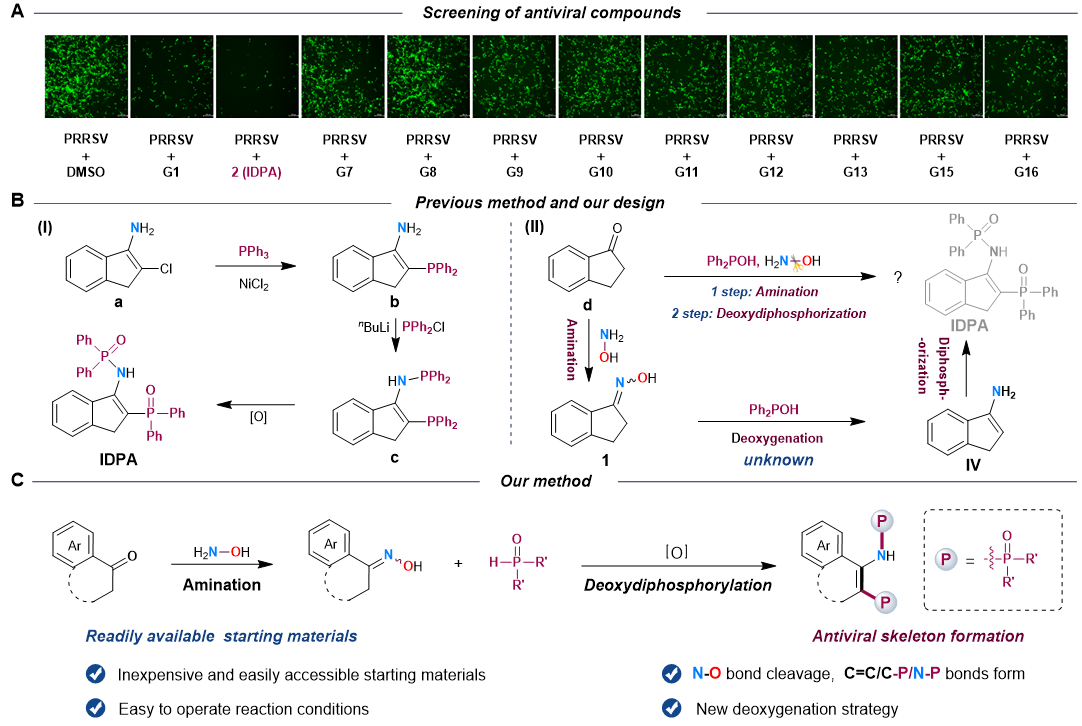

病毒感染的持续威胁对全球公共卫生和畜牧业经济构成严峻挑战。猪繁殖与呼吸综合征病毒 (PRRSV)、猪流行性腹泻病毒 (PEDV)、H1N1猪流感病毒 (H1N1)等病原体不仅造成巨大经济损失,还可能导致人畜共患病风险。传统抗病毒药物开发面临病毒突变、耐药性以及现有候选化合物化学多样性有限等瓶颈问题。该团队在前期筛选中,发现N-(2-(二苯基磷酰基)-1H-茚-3-基)-P,P-二苯基次膦酰胺 (IDPA) 具有潜在抗病毒活性,但传统合成方法步骤繁琐、效率低下,严重制约了结构优化和生物活性研究。含氧化合物的脱氧功能化为解决这一挑战提供了新思路,但现有方法通常依赖金属催化剂或昂贵试剂,在生物体系中的应用受到限制。

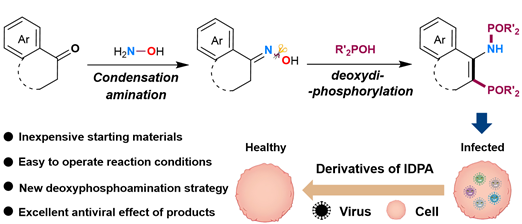

抗病毒化合物的筛选与酮类化合物的脱氧磷酰胺化图

该研究首先开发了无金属、无光、无电条件下的自由基介导脱氧磷酰胺化反应,直接从酮类出发构建IDPA及其类似物。其次,通过细胞实验检测了这些类似物的抗PRRSV效果建立结构-活性关系,同时解析了IDPA抗PRRSV的具体机制:通过下调病毒受体蛋白CD163和宿主蛋白HSP70抑制PRRSV复制。最后,评价了这些化合物的细胞安全性,发现其对PRRSV、CSFV、PCV2、PEDV、H1N1等病毒具有良好的广谱抗病毒效果。这一研究不仅开发了一种新的脱氧转化方法学,而且合成了一系列廉价高效的广谱抗病毒先导化合物,建立了"化学合成-生物评价-机制解析"三位一体的抗病毒药物研发技术体系,为突破传统抗病毒药物研发瓶颈提供创新性解决方案。

肖书奇研究员为本文通讯作者,张建武博士为第一作者,刘霄博士为共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、甘肃省联合基金、甘肃省重大科技专项、中国农业科学院基础研究中心创新项目、动物疫病防控国家重点实验室、国家生猪技术创新中心项目等项目的资助。